Auteur: Guillaume Guenat

Malgré son titre, « Astérix aux Jeux Olympiques » raconte une histoire de Multivers. Pourquoi ? Ce billet, issu d’une communication au colloque « Sports : puissances d’images » organisé par l’Institut National d’Histoire de l’Art en juin 2024 propose un voyage incongru dans l’histoire transmédiatique et hyperréférentielle de la licence jusqu’au moment où les héros gaulois affrontent 1’000’000 légionnaires issus de la BD, du cinéma et du jeu vidéo.

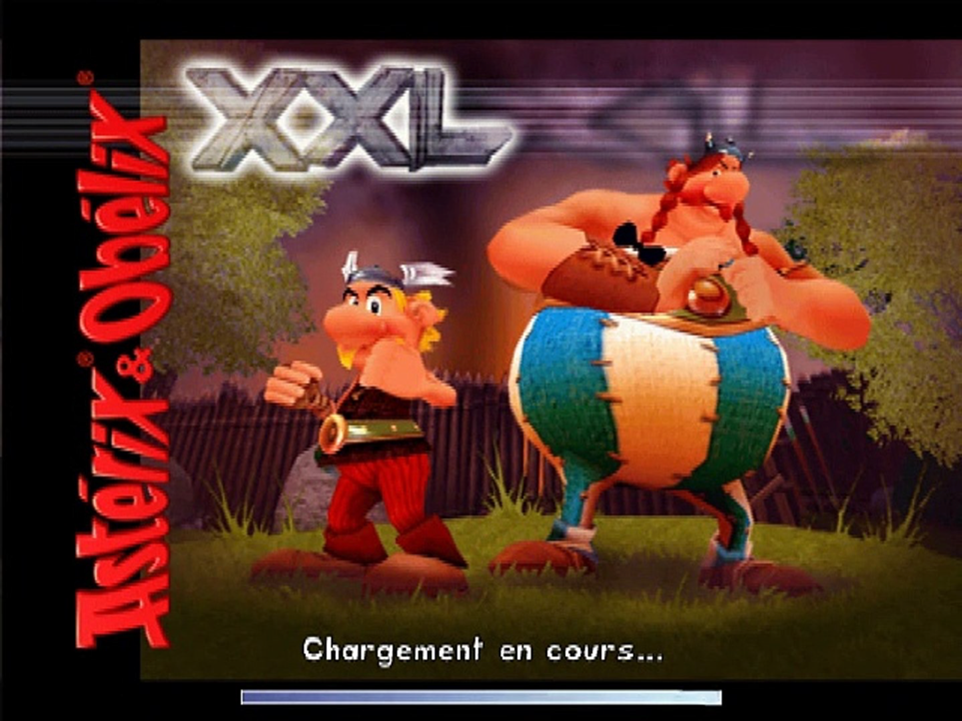

Depuis gamin, je suis fan d’Astérix. La licence a forgé à la fois ma fascination pour l’Histoire et pour les jeux de mots. C’est plus tard que j’ai compris à quel point la franchise était un mastodonte de l’industrie culturelle française qui a traversé les époques, les thématiques et les supports. De la bande dessinée au cinéma en passant par les parcs d’attraction et les pots de moutarde, la licence est marquée par une grande circulation transmédiatique. Bien entendu, le jeu vidéo ne fait pas exception des médias investis par les gaulois moustachus. On compte par dizaines les jeux Astérix parus depuis les premières productions sur Atari 2600 au début les années 80, soit bien avant la première adaptation live sur grand écran (Astérix & Obélix contre César, 1999). Mes parents ne s’y sont pas trompés en m’achetant deux de mes premiers jeux vidéo, Astérix & Obélix XXL 1 et 2.

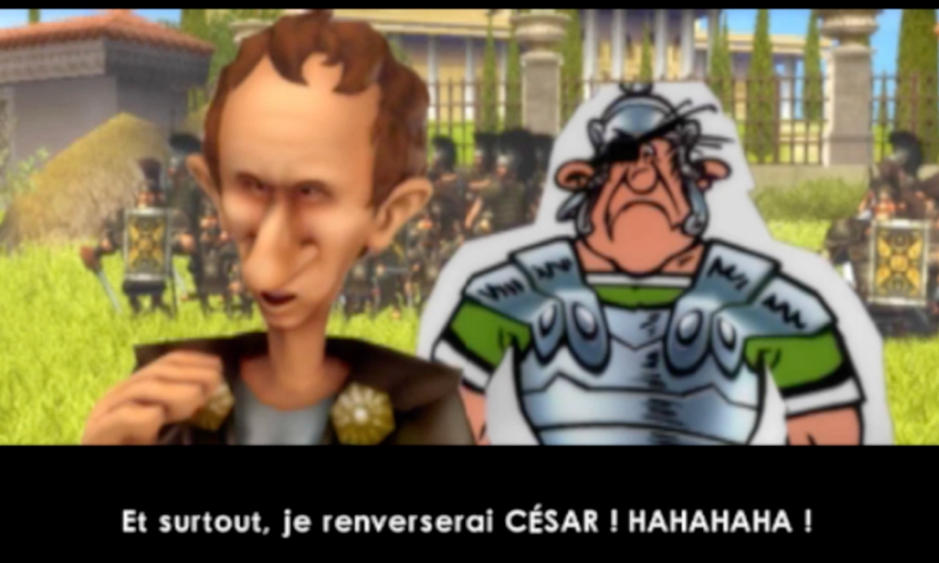

À l’occasion de la sortie du film Astérix aux Jeux Olympiques en 2008, la série XXL est agrémentée d’une suite officieuse qui accompagne le blockbuster et sort quelques mois avant, en 2007. Aussi développé par le studio Étranges Libellules et édité par Atari, le jeu sort sur PC, PlayStation 2, Xbox360, Nintendo DS et Nintendo Wii. Le jeu suit d’une part l’intrigue du film, éloignée de celle de la BD : les héros aident Alafolix à gagner les Jeux Olympiques pour pouvoir épouser la princesse Irina, promise à Brutus, fils de César. Mais en plus de cette historiette peu inspirée et sexiste, une nouvelle intrigue complétement pétée vient s’ajouter : on apprend que Brutus utilise une pierre magique pour fusionner les univers du jeu vidéo, du cinéma et de la bande dessinée et qu’il compte bien s’en servir pour créer une armée transmédiatique qu’il faudra affronter lors du combat final.

Figure 1 Le plan de Brutus pour conquérir le monde en trois étapes. Etape 1 : obtenir une clé magique entre les différents univers Astérix. © Atari.

Figure 2 Etape 2 : entamer des échanges culturels entre le Brutus du jeu vidéo et le Brutus du film. © Atari.

Figure 3 Etape 3 : Constituer une armée transmédiatique, renverser César et conquérir le monde. © Atari.

Ce récit incongru de Multivers Astérix semble sortir de nulle part. Pourtant, à bien y réfléchir, il reflète le fait que ce jeu est bâti sur une accumulation de textes et de références : au film lui-même, superproduction européenne affichant de nombreux sportifs au générique ; aux dessins animés en recourant à certains comédiens de doublage ; à la BD originale dont il est une adaptation ; aux vrais Jeux Olympiques, se synchronisant aux JO de Beijing de 2008 ; aux autres jeux vidéo Astérix, notamment de la série XXL développée par le même studio ; aux jeux vidéo de sports en reprenant des images et mécaniques iconiques comme celles de Track and Field (1983) ,…

Ce billet est alors pour moi l’occasion de faire l’exégèse de cette licence d’enfance et de remonter aux sources de ce mélimélo transmédiatique que constitue le jeu Astérix aux Jeux olympiques. En revenant sur l’histoire de la série Astérix XXL qui en a constitué les bases, j’aimerais comprendre comment s’est constitué un « Multivers Astérix » ou « Astérixverse », pourquoi et comment est-ce qu’il se manifeste dans cette adaptation vidéoludique. En revenant notamment sur la place des images de sports, pourtant centrales dans la BD, je chercherai à saisir ce que le recours à un Multivers Astérix nous dit de l’évolution de la franchise, mais également sur la place du jeu vidéo dans la culture française et mondiale de la moitié des années 2000.

« Mais dis-moi Jamix, c’est quoi un multivers ? »

En science et en science-fiction, la notion de multivers renvoie à coexistence d’univers parallèles (Baudou, 2003). Ce trope, souvent présent dans les histoires de voyage dans le temps, s’est retrouvé popularisé dans le domaine des comics américain pour justifier la co-présence d’histoires et de versions parallèles de personnages. En définitif, c’est un outil tant narratif qu’économique puisqu’il permet de gérer des licences et des catalogues. Par exemple, Marvel distingue plusieurs « Terres » dans lesquelles évoluent les différentes versions de ses superhéros :

- La Terre-199999 : la réalité de l’univers cinématographique Marvel (MCU),

- La Terre-13122 : l’univers Lego dans le jeu vidéo Lego Marvel Super Heroes

- Ou encore la Terre-1218 : le monde réel (le nôtre), dans lequel tous les personnages des autres univers alternatifs Marvel sont des personnages de comics. (Wikipédia, 2025)

Les récits de multivers canonisent les différentes lignes scénaristiques au sein d’un mythe global et font de leur croisement le moteur de l’intrigue, ce d’autant plus lorsque les univers correspondent à différents supports d’adaptations. Ainsi, les récits de multivers transmédiatiques reposent forcément sur une forme de métalepse.

Ce concept, proposé par le narratologue Gérard Genette, correspond à

L’intrication de deux plans de discours (…) : au plan du récit, c’est-à-dire de l’intrigue et de ses actants (diégétique), il oppose un plan métanarratif (extradiégétique ou métadiégétique) qui est celui de l’auteur, de celui qui construit et gère le cours du récit, y compris son dénouement. Précisément, sont métaleptiques les va-et-vient, glissements ou transgressions opérés entre ces deux plans distincts (…) (Jacobi, 2004 :365)

Autrement dit, la métalepse est un procédé de saut entre le monde des personnages et ceux du narrateur ou de la narratrice, voire des lecteurs ou lectrices. Ce faisant, le procédé participe à rappeler que l’histoire que l’on nous raconte est une histoire, au sein d’autres histoires. Bref, c’est quand ça devient « méta ».

Figure 4 Deadpool, conscient d’être un personnage de fiction, multiplie les regards de caméras et nous rappelle que l’on est en train de regarder un film. © Deadpool, Marvel

Pour Gérard Genette, c’est un procédé proprement ludique (Genette, 2004). Il permet en effet de jouer au sein des licences avec la dimension franchisée et transmédiatique des univers. Ces récits tendent alors à multiplier les références, des clins d’œil des easter eggs cachés aux citations explicites aux différentes œuvres bâties au sein d’un même mythe. Pleinement intégré aux processus d’écriture de l’industrie culturelle, ce motif est aujourd’hui connu voire stéréotypé. Par exemple, le plan reproduisant une scène du motion comics Spiderman des années 60 détournée récemment en même est devenu un passage obligé de toute production Spiderman, d’autant plus lorsqu’elle introduit une dimension de Multivers et de juxtaposition des personnages.

Figure 5 Extrait du cartoon télé Spider Man des années 60 repris en tant que mème dès les années 2010, dont le format est cité et re-cité dans différentes productions Spider-Man (Spider- Man : No Way Home © Marvel, Spider- Man Across the Spider-verse © SONY.

Umberto Eco relève que ces types de motifs, très liés aux formats médiatiques sériels, sont constitutifs d’une esthétique post-moderne. Cette dernière favorise moins l’innovation pour elle-même que les jeux avec la répétition. Selon lui, ce jeu des références correspond à des dialogues intertextuels qui tissent ensemble le contenu d’une « Encyclopédie intertextuelle », soit « des textes qui constituent des citations d’autres textes, et la connaissance des textes antérieurs – censée aller de soi – est supposée nécessaire à l’appréciation du nouveau texte » (Eco, 1994), puisqu’il repose sur la connaissance étendue, voire transmédiatique, de l’œuvre ainsi éclatée dans l’aboutissement de sa sérialité.

Parodix & Postmodernesthétix

Or, Astérix aux jeux Olympiques s’inscrit pleinement dans ce type de récits. Et aussi déroutant le scénario du jeu puisse-t-il paraître, il est important de le replacer dans une histoire longue du flirt entre la franchise Astérix et une dimension métanarrative, et ce dès les productions imprimées.

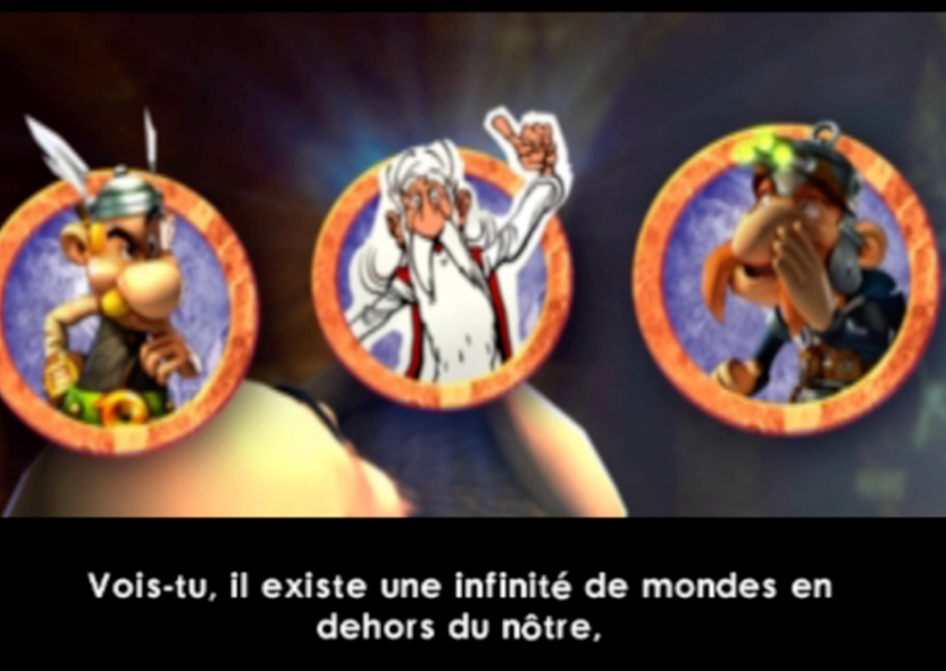

Figure 6 Panoramix (BD) explique à Astérix (jeu vidéo) et Sam Fichaure (personnage didacticiel repris d’Astérix XXL 2) la notion de Multivers dans Astérix aux Jeux Olympiques © Atari.

Retour aux sources

En effet, les nombreux clins d’œil et références propres à l’écriture de Goscinny sont d’ailleurs régulièrement évoqués comme des critères d’évaluation des différentes adaptations. Construite comme une parodie voire une caricature des sociétés françaises et européennes de la deuxième moitié du XXe siècle, les aventures d’Astérix intègrent des anachronismes souvent volontaires, des citations explicites à la culture médiatique, à la littérature, au cinéma, à la télévision, à la musique, et bien sûr, à la bande dessinée.

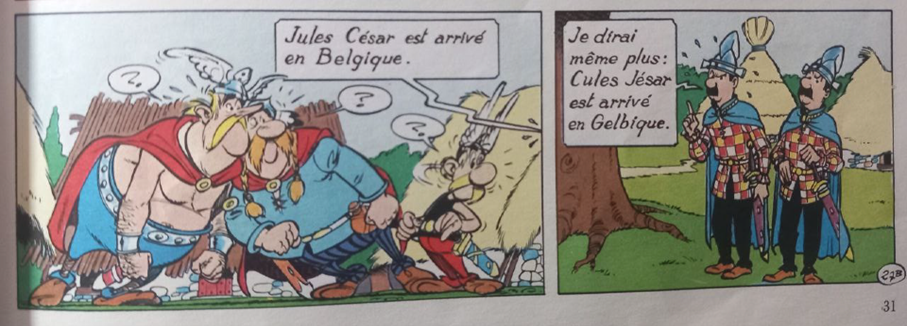

Figure 7 Dialogue intertextuel dans Astérix chez les Belges (1979). Les phylactères carrés rompent avec les phylactères ronds communs dans les Astérix. Typique des Aventures de Tintin, ils annoncent l’arrivée de deux personnages citant directement Dupond et Dupont

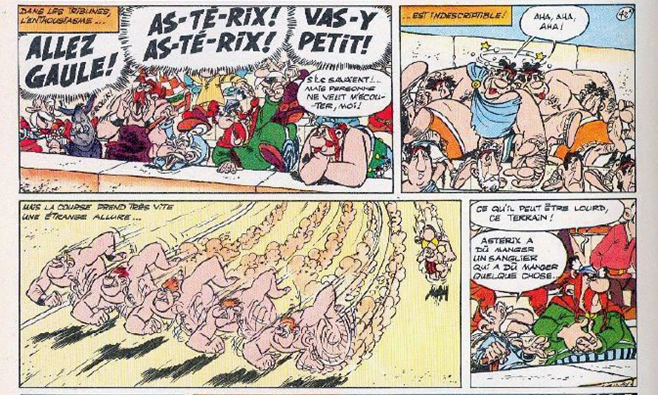

Astérix aux Jeux Olympiques, paru en 1968, ne fait pas exception. Reprenant le motif des albums de « voyages », il met en scène les stéréotypes sur la Grèce et les Grecs perçus d’un point de vue français et propose une critique du sport et de la société du spectacle, y compris dans la façon dont le sport est traité médiatiquement.

Figure 8 . Extrait d’une planche d’Astérix aux Jeux Olympiques. Les cartouches reprennent le format du commentaire sportifs alors que les cases alternent des plans télévisuels des coureurs et des tribunes. © Dargaud, Hachette.

Astérix crève l’écran (et le 4e mur)

Présente dans la BD, cette tendance se nourrit aussi de la circulation transmédiatique du personnage. En plus des pots de moutarde, des téléfilms et des films d’animation, c’est au tournant du XXIe siècle que la franchise entame son virage cinématographique. Trois long-métrages, tous caractérisés par leur très gros budget et leur dimension « européenne », visent à affirmer Astérix comme égérie culturelle française insérée dans l’écosystème de l’industrie culturelle européenne et mondiale.

Succès commercial et critique d’Alain Chabat en 2002, Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre reprend des éléments caractéristiques de l’écriture de Goscinny et y superpose l’humour parodique du groupe des Nuls sur Canal +. On y retrouve la saturation de gags et la multiplication de références culturelles accompagnées de ruptures diégétiques caractéristiques éprouvées typiquement dans La Cité de la peur (Voir la magnifique vidéo de Calmos). Le meilleur exemple reste l’insert d’un documentaire sur les langoustes au cœur d’une bagarre entre Obélix et les Romains.

Figure 10 Extrait d’Astérix & Obélix Mission Cléopâtre (2002) qui nous rappelle que contrairement aux idées reçues, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l’empêche pas de rester très humaine. © Pathé.

Par conséquent, le film suivant sorti en 2008, qui motivera le jeu – qui je vous le promets qui sera traité dans ce billet – tentera de prolonger la même dynamique. En se basant sur un album de voyage, le long métrage est une production européenne gargantuesque budgétée à 78 MILLIONS d’euros en faisant le film le plus cher du cinéma français de l’époque (Le Monde, 2005).

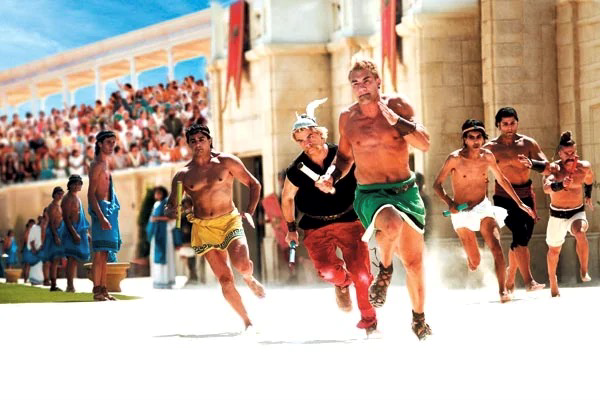

Ce montant s’explique par une volonté de « montrer les muscles » du cinéma européen et français. D’une part en en faisant un grand spectacle notamment via les épreuves sportives, anesthésiant par la même la critique politique du spectacle sportif inhérent à l’album de 1968. En effet, l’enjeu de ces épreuves n’est plus l’humiliation des Romains dans un rapport de force impérial, mais la conquête d’Irina, personnage littéralement réduit au rôle de trophée des jeux. De l’autre, de manière à assurer une diffusion sur le continent, le film multiplie les stars européennes, y compris en intégrant de véritables sportifs du continents. Par exemple, on retrouve au générique le footballer Zinedine Zidane ou le pilote Michael Schumacher pour de petits caméos, mais aussi le kick-boxer Jérôme Le Banneur interprétant l’athlète romain Cornedurus, que l’on va retrouver tous pecs luisants intégré dans le jeu vidéo.

Figure 11 Michael Schumacher comme pilote de char germain dans le film Astérix aux Jeux Olympiques (2008). © Pathé.

Figure 12 L’acteur Jérôme Le Banneur reprenant directement son rôle de Cornedurus dans le jeu vidéo Astérix aux Jeux Olympiques (2007). © Atari.

Figure 13 Astérix et Cornedurus s’affrontent à la course dans le film Astérix aux Jeux Olympiques (2008). © Pathé.

En définitive, c’est par son contexte de production que le cinéma – tantôt par le style des Nuls forgé sur Canal+, tantôt par les ambitions de Thomas Langmann et Frédéric Forestier – que la licence continue à accumuler des couches référentielles supplémentaires qui va nourrir le jeu vidéo Astérix aux jeux olympiques et justifier le recours à un Multivers.

Astérix en jeu vidéo : héritages ludiques et visuels

Astérix et le jeu vidéo, c’est une longue histoire. Comme évoqué, plus ancienne même que les adaptations live au cinéma. Des années 80 à 2000, le référentiel premier des jeux, sur arcade et sur console, est donc bien la bande dessinée et éventuellement les longs métrages d’animation. Ils s’alignent généralement sur des formes dominantes du jeu d’arcade ou du jeu de console, tout en les détournant de manière à proposer une continuité avec le matériel d’origine.

Figure 14 Captures d’écran du jeu Astérix (1992). Un beat’em all 2D chatoyant respectant le style de la BD. © Konami.

Un schéma narratif est récurrent : des villageois se font enlever par les Romains, ce qui sert de prétexte pour parcourir l’Empire Romain dont les provinces, allégorie des pays européens contemporains, font office de « niveaux » avec irrémédiablement Rome comme niveau final. Manuel Garin souligne notamment que cette mise en jeu à l’échelle continentale, très cartographique, souligne une « Européanité » qui s’explore en marchant. Il précise :

« De la Bretagne à l’Helvétie, de la Grèce à l’Hispanie, les couleurs des peaux et des paysages changent, les clichés nationaux sont mobilisés et les identités européennes génèrent des variation de Gameplay » (Garin, 2021 :156, ma traduction)).

Il note déjà que le voyage en Grèce permet d’insérer des mini-jeux, « une série de défis « Track and Field » olympiques » qui supplantait la notion de Boss final, un motif pleinement réintégré dans le jeu Astérix aux jeux olympiques de 2007, j’y reviendrai.

Cela dit, tout comme le film de 2008 doit être compris comme la suite de celui de Chabat, son adaptation vidéoludique doit être comprise au regard des autres productions du studio Étranges Libellules, qui a notamment produit les jeux Astérix et Obélix XXL 1 et 2, dont il est une suite non-officielle et dont il reprend les personnage, l’esthétique et la tonalité métanarrative.

Figure 15 La carte des niveaux d’Astérix & Obélix XXL : une Europe qui s’explore littéralement en marchant d’un point à un autre. © Atari

Mais cette fois, il privilégie un jeu d’aventure en 3D avec de nombreuses séquences de combat et de plateformes. Il opère cela dit un virage esthétique que je qualifierais de « coolification » d’Astérix, propre à l’ancrer dans une imagerie « jeu vidéo » des années 2000, moins sage, de manière à s’affranchir des codes de la BD et viser une audience légèrement plus mature, tout en proposant une vision pensée comme « actualisée » du personnage.

Figure 16 Écran de chargement d’Astérix & Obélix XXL. La contre-plongée et la pose des personnages met l’accent sur l’action. Les plumes du casque d’Astérix sont en métal, et lui comme Obélix sont équipés de bandes de cuir propre à les ragaillardir. © Atari.

Cela se traduit par exemple par l’apparence des personnages, munis d’armes gothiques, de piques, de bandes de cuir, la présence de « machines de guerres » ou encore via les musiques relevant d’un style techno/électro.

Figure 17 Scène de combat d’Astérix XXL Romastered. Les légionnaires romains reprennent les jupes vertes et boucliers typiques de la BD, mais leurs casques et épaulières sont agrémentées de pics. © Atari.

Figure 18 Le boss final de chaque niveau d’Astérix XXL est une machine de guerre, agrémentée de pics et dont la musique produit chez moi encore des montées de stress. © Atari.

En somme, le jeu reste extrêmement classique, voire sage, à la fois dans ses propositions de gameplay, dans son intrigue et dans son écriture, mais entame une forme de réactualisation et d’autonomisation esthétique de ce que peut être Astérix en jeu vidéo.

Un héros Vidéoludix

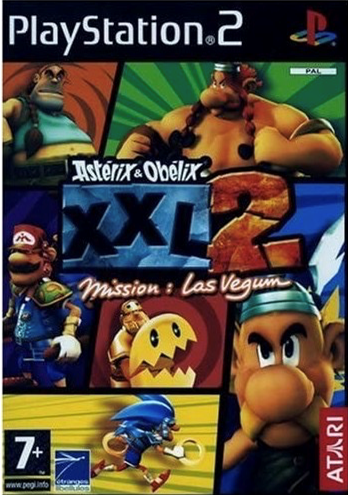

La suite, Astérix et Obélix XXL 2 : Mission Las Vegum, sortie en 2005, prolonge radicalement l’essai en prenant clairement appui sur le succès du style du film d’Alain Chabat, en reprenant carrément la structure du titre « Mission », mais aussi un humour parodique bien plus décalé.

L’histoire décline l’incipit habituel des adaptations d’Astérix : il faut sauver des druides piégés par César et enfermés à Rome. Plus spécifiquement, dans les sections d’une parodie de Las Vegas : Las Vegum, pensée comme une version miniature de l’Empire romain à la gloire du dictateur. Réduisant l’habituel Empire romain à un parc d’attraction, le jeu adopte explicitement l’idée d’un level design en « parc à thème ».

De plus, ce contexte parodique permet au jeu de s’éloigner encore davantage du substrat original, En effet, si le premier Astérix XXL avait comme référentiel la bande dessinée et les lieux visités dans les albums, ce dernier prend le pari de faire un jeu vidéo Astérix qui ne parle pas tant d’Astérix que de jeu vidéo.

En effet, Las Vegum est définie avec étonnement par Obélix comme « une ville de jeux » et tout dans les différents niveaux est construit autour des références au jeu vidéo : les décors, les objets interactibles et surtout les légionnaires romains dont les aptitudes sont définies par leur référentiels vidéoludiques. Ainsi, par exemple, Astérix et Obélix doivent affronter des Romains MarioSunshine qui nous poussent avec de l’eau, des Romains Sonic qui vont très vite et nous frappent avec des anneaux ou des Romains Ken qui nous envoient des Hadouken-Shoryuken dans le faciès (à noter que ce procédé n’est pas repris dans Astérix aux jeux olympiques ; les Romains issus de différents univers n’ont pas de caractéristiques propres).

Figure 19 Capture d’écran d’Astérix & Obélix XXL 2 – Mission Las Vegum. Les Romains Sonic côtoient des Romains gothiques. © Atari.

Figure 20 Couverture de la boîte d’Astérix & Obélix XXL 2 Mission : Las Vegum, met en avant à la fois les deux héros encore plus « coolifiés » mais également les différents ennemis inspirés de personnages de jeu vidéo. © Atari.

Ce deuxième opus prolonge radicalement l’intégration d’Astérix au sein du référentiel vidéoludique. Plus qu’un habillement visuel, le jeu vidéo devient ici thématique. L’esthétique « coolifiée » développée dans le premier XXL est accentuée et se détourne encore davantage des visuels de la bande dessinée, des longs métrages d’animation et des films. En multipliant les effets de citations et de parodie, il fait participer Astérix à la même mythologie, la même encyclopédie intertextuelle que le reste de la culture vidéoludique.

D’une part, le jeu vidéo se retrouve « anobli » par une licence reconnue d’un média plus légitime qui vient s’en emparer. De l’autre, l’Astérix vidéoludique déclare son autonomie référentielle à son support de base. Astérix & Obélix XXL 2 montre à quel point « le jeu vidéo est au centre non seulement de structures techniques et économiques, mais de tout un tissu « transmédia » où se croisent différents mondes imaginaires ». (Chevaldonné, 2012 :117)

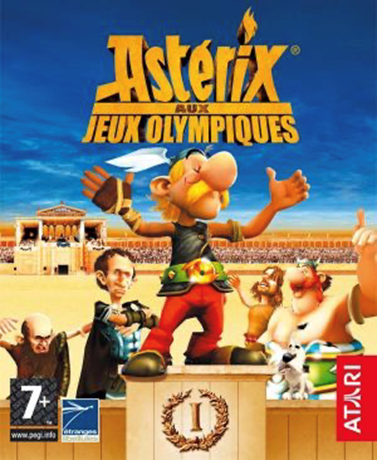

Multivers et multisports

C’est dans ce mouvement qu’est développé Astérix aux Jeux Olympiques. Sans être intitulé comme une suite, le jeu s’inscrit sans ambiguïté dans la lignée des deux premiers opus. En plus d’être produit par le même studio, il en reprend une série de codes visuels et de mécaniques de jeu.

Figure 21 La couverture d’Astérix aux jeux olympiques met en avant un Astérix correspondant au style déployé dans la série XXL, mais également Brutus, Alafolix et Docteurmabus, sous les traits caricaturés de leurs acteurs respectifs. © Atari.

Cela dit, il est avant tout pensé et présenté comme le produit d’accompagnement du film. En plus de certaines intrigues et décors, il reprend certains personnages inspirés des acteurs du film, notamment Brutus représenté sous les traits de Benoît Poolevorde, caricaturé à la manière d’Uderzo, aux dépens de sa représentation préexistante dans la bande dessinée. Ainsi, loin de venir de nulle part, l’intrigante intrigue de collusion des Multivers Astérix, inédite à cet opus, vient poursuivre un jeu d’emprunts transmédiatiques et parachever une accumulation de couches méta, déjà présente dans la BD mais accentuée progressivement dans la série XXL.

À ce titre, la place des séquences de sports dans le jeu est intéressante à analyser. En effet, si les thèmes du sport et du spectacle sont centraux dans l’album de 1968, elle est reléguée au second plan dans le film par l’intrigue amoureuse, et carrément écrasée dans le jeu par la fusion du Multivers. Cela se voit notamment sur ce qui concerne l’épreuve ultime du récit : dans la BD, il s’agit de la course à pied. Dans le film et le jeu, elle devient une étape parmi d’autre, l’apex étant la course de char visant à conquérir la princesse Irina. Dans le jeu, la course de char est certes la dernière épreuve sportive mais elle est présentée comme une dernière tâche à réaliser avant la séquence finale, la vraie menace : le combat contre un million de Romains du issus du Multivers.

Malgré tout, loin de disparaitre, l’intrigue sportive reste intégrée au déroulé du jeu. En effet, en abandonnant la structure habituelle des niveaux « par province », le jeu suit une structure plus fluide et moins segmentée. Il laisse de côté le motif du « boss de fin de niveau » pour intégrer, comme pour citer les anciens jeux Astérix, des mini-jeux de sports. Ces séquences sont des passages impératifs pour passer les différents paliers du récits et une fois débloqués peuvent être joués indépendamment, notamment en multijoueur.

Les mini-jeux de sport sont particulièrement métaleptiques, puisqu’il s’agit de jeux-dans-le-jeu dont on accède par des menus, venant casser la progression autrement linéaire du titre, nous rappelant le statut de jeu de l’œuvre. Elles ont à la fois une fonction narrative, mais aussi une fonction ludique et visuelle liée à l’ancrage thématique du titre. En effet, s’il y a des séquences de sport dans la BD et dans le film qu’on cite, il faut les intégrer dans le jeu. Il est donc aussi pertinent de s’intéresser aux formes que prennent ces séquences et de les interroger sous l’angle de l’hyperréférentialité.

Ces séquences sont divisées en 9 épreuves, débloquées par lot, dans une logique de progression et de difficulté croissante. Les premières s’inscrivent dans un référentiel athlétique classique : course, saut en longueur, tir à la corde, lancer de javelot. Progressivement, elles prennent cependant des formes plus parodiques : « Lancer (littéral) du marteau », « Crapoballe » ou encore « Le roi de l’arène. » Comme pour le film, l’épreuve ultime est la course de char, face à Brutus.

Ces séquences piochent aussi dans un référentiel télévisuel et vidéoludique, forcément liés. Comme le rappelle Mathieu Triclot, lorsque le jeu vidéo a investi d’autres médias – comme le poste de télévision – il a habité un espace déjà meublé d’images et d’habitudes spectatorielles dont il a repris les formes. (Triclot, 2011). Ainsi, la course à pied reprend le format télé (dans l’aspect dynamique de la « caméra », la présence de commentateurs sportifs) et le format vidéoludique, tels que le classique Track n Field des années 80 sur NES, et sa mécanique de martellement alterné des boutons de la manette. La continuité des actions sur le périphériques et des mouvements de l’avatar est d’ailleurs récurrente dans ces séquences : par exemple, tourner le joystick pour faire prendre de l’élan au lancer de marteau.

Figure 22 Séquence du mini-jeu « saut en longueur » reprenant la pression alternative de boutons typiques des jeux de sports. © Atari.

Figure 23 Track and Field est clairement cité dans les séquences de sport d’Astérix aux Jeux Olympiques. © Konami.

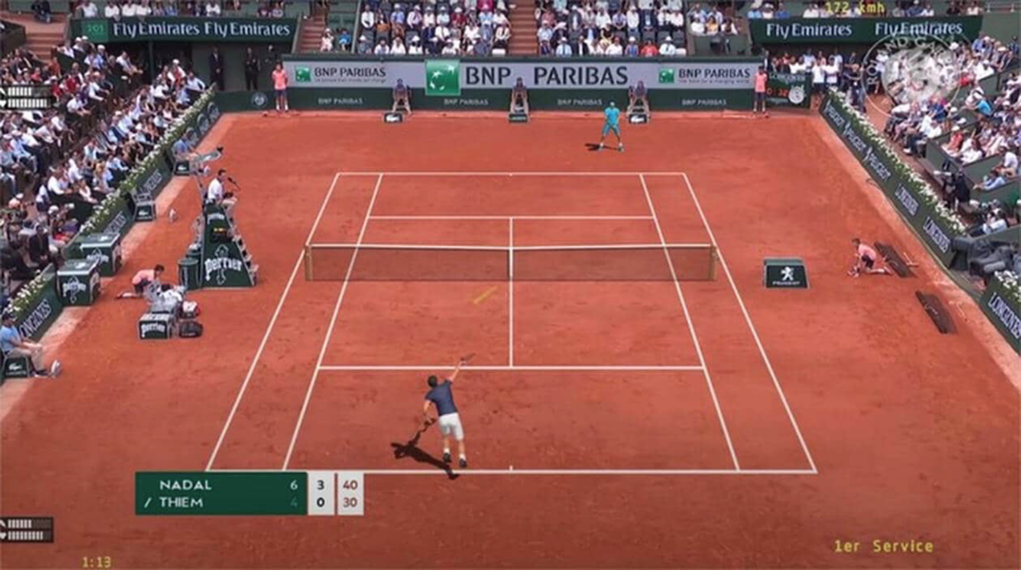

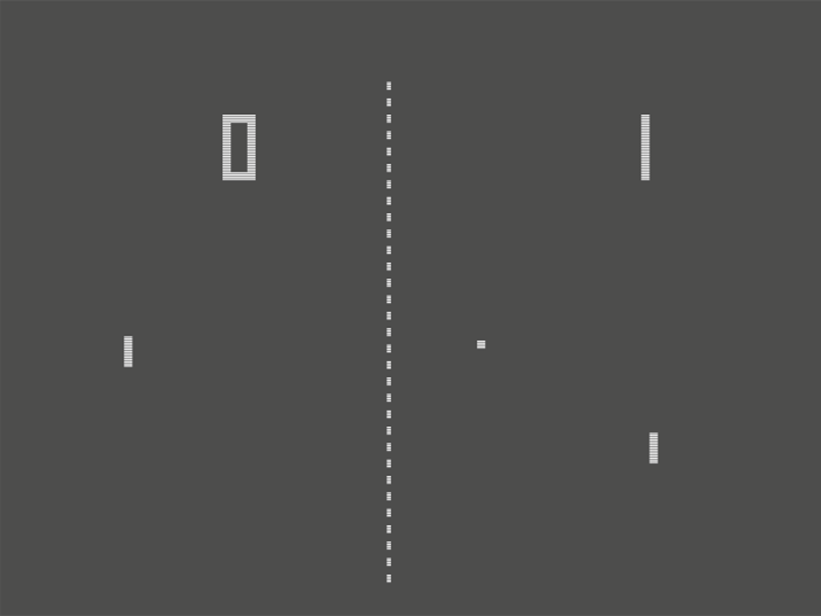

Quant au Crapoballe, si on pouvait le rapprocher du tennis avec son terrain en terre battue et sa vue surplombante, la disposition télévisuelle du filet pourrait davantage faire écho au volleyball. Cela dit, mon hypothèse est plus fondamentale : elle reprend une disposition purement vidéoludique car en définitive, c’est un PONG : les deux avatars se déplaçant verticalement d’un côté de l’autre d’un terrain en cherchant à renvoyer une balle de l’autre côté du terrain.

Figure 24 Capture d’écran d’une séquence de Crapoballe : les balles tombent du ciel et doivent être envoyées de l’autre côté du filet, chez l’adversaire. © Atari.

Figure 25 La vue du dessus et la terre battue marquée de lignes rouges invoque une visualisation particulière, télévisuelle, du tennis. Comme ici sur Tennis Elbow (2013) où les gradins sont carrément composés d’une image fixe issue d’un tournoi réel retransmis. ©

Figure 26 Capture d’écran de Pong qui reprend la vue du dessus segmentée verticalement par un filet et deux adversaires qui doivent renvoyer la balle dans l’autre camp. © Atari.

En somme, plus que la télévision, le mode de visualisation de cette séquence de jeu est le jeu vidéo. Ainsi, le sport dans Astérix aux jeux olympiques parvient à s’inscrire dans l’hyperréférentialité du titre en étant lui-même pensé sous la forme d’une citation, ici au format. Comme XXL 2, Astérix aux jeux olympique poursuit le motif métaleptique en étant un jeu vidéo parlant de jeu vidéo.

Bouge ton corps baby

Cette dimension est d’autant plus saillante que l’une des nouveautés du titre est l’arrivée du multijoueur, à la fois pour l’aventure principale, mais aussi – voire surtout – pour ces mini-jeux pensés pour pouvoir être joués indépendamment. Cela explique par exemple le recours à une visualisation verticale pour le crapoball, permettant aux deux joueurs de se déplacer dans le même axe sans avoir à retourner son cerveau pour savoir dans quel sens l’avatar du haut regarde). Si dans le jeu le sport est thématiquement tertiaire, il est mécaniquement central puisqu’il fait d’une licence de beat’em all 3D / plateforme un party game. À ce titre, le contexte historique et matériel de diffusion du jeu est central.

En effet, si pour le bien de ce billet j’ai refait le jeu sur un émulateur de PlayStation 2, console sur laquelle j’avais découvert le jeu à sa sortie, il faut noter que ce dernier est notamment paru sur la Wii, la console de Nintendo sortie en 2006. C’est d’une importance cruciale, car le jeu s’articule autour de deux promesses de Nintendo : La révolution du motion gaming et le créneau du jeu local « familial ».

Figure 27 Capture d’écran d’une publicité pour la Wii de 2006 : une famille blanche américaine joue ensemble, au salon, en bougeant leur booty. Les représentants de Nintendo en arrière-plan vérifient que le fun a lieu. © Nintendo.

Le motion gaming renvoie à introduire comme périphérique d’entrée du jeu des capteurs de mouvements permettant – idéalement –une continuité entre les gestes physiques du joueur ou de la joueuse et ceux des avatars. Il propose une posture de jeu alternative qui repose sur une mobilisation plus générale du corps. De nombreux jeux ont d’ailleurs investi le créneau du thème sportif pour exploiter cette technologie, notamment Nintendo directement avec la série Wii Sports. Ce motif vidéoludique fonctionne parfaitement pour Astérix aux jeux olympiques et opère comme une métalepse supplémentaire qui renvoie le jeu au monde réel et à celui du sport et du mouvement, re-mis en jeu et re-mis en spectacle.

Cette promesse technique s’enchâsse dans la deuxième promesse de Nintendo avec la Wii. À rebours des autres constructeurs qui délaissaient alors le « multi local » pour cibler le multi en ligne et des publics de connaisseurs, Nintendo ciblait la famille, le salon, la convivialité autour de produits accessibles, les party games qui réunissent les membres du foyer autour de figures conviviales. Ainsi, Atari et Etranges Libellules ne s’y sont pas trompés, puisque Astérix est une figure transgénérationnelle mobilisée dans ce dispositif de mini-jeux, eux-mêmes inscrits dans un référentiel plus large, hérités des jeux de sports des années 80.

Conclusion

Comment s’est construit un Multivers Astérix et pourquoi est-ce qu’il se retrouve thématisé dans Astérix aux jeux olympiques ? Le Multivers Astérix s’est construit sur une licence propice à la parodie et à la mise en abîme, des procédés exploités dès la bande dessinée mais prolongée au cinéma. En cherchant une forme d’autonomie par rapport à la bande dessinée, la série Astérix XXL a de plus en plus pris son support comme thème. D’abord purement visuellement dans le 1, puis thématiquement dans le 2 avant d’opérer une rupture diégétique totale dans Astérix aux Jeux Olympiques.

Une méta-indigestion

Dans ce contexte, comment le sport, en tant que thème narratif et visuel, s’intègre dans cette orgie hyperréférentielle ? D’abord en étant relégué au troisième plan narratif, marquant la distance opérée avec l’œuvre originale. Mais en étant lui-aussi un ingrédient de ce dialogue intertextuel, les « mini-jeux de sports » étant mobilisés comme une référence à citer parmi d’autre, capitalisant sur les promesses techniques et les styles de jeu promus durant la deuxième moitié des années 2000.

Figure 28 Capture d’écran d’Astérix & Obélix XXL3 – le Menhir de cristal. La caméra s’éloigne, les chouleurs chatoient et les visuels s’assagissent. © Microïds.

Pour terminer, ni le film, ni le jeu, ne sont véritablement restés dans les mémoires. Le Multivers Astérix, lui qui justifiait à la fois la profusion de références, y compris des imageries sportives, n’aura pas survécu à cet opus. Le studio Étranges Libellules a fermé en 2012. En 2019, le studio Microïds, spécialisée dans la gestion de licences de BD, reprend la série et, en plus d’un remaster des 2 premiers, propose un « Astérix & Obélix XXL 3 » officiel.

Toutefois, ce jeu s’éloigne drastiquement des propositions des XXL 1 et 2. Alors même que la licence préfigurait la popularité contemporaine des récits de Multivers, particulièrement présents – comme par hasard – dans le monde de la BD américaine et de ses adaptations cinématographiques, Microïds revient vers une proposition beaucoup plus – sagement – fidèle aux albums et aux anciens jeux Astérix. Délaissant une esthétique post-moderne de la parodie, de la répétition et du jeu intertextuel, Astérix en jeu vidéo a peut-être fait une indigestion métanarrative.

Bibliographie et références

- Baudou J. (2003) La science-fiction. Presses Universitaires de France.

- Chevaldonné Y. (2012). « Intertextualités : jeu vidéo, littérature, cinéma, bande dessinée ». Hermès, N°62. Pp.115-121.

- Eco U. (1994), « Innovation et répétition. Entre esthétique moderne et post-moderne »

- Garin, M. (2021), « Playing European Comic Books : The Videogame Adaptation of Astérix and Tintin, 1993-1997 » in Navarro-Remesal V., Pérez-Latorre Ó. (dir). Perspectives on the European Videogame. Amsterdam University Press, pp.151-174

- Jacobi D. (2014), « Gérard Génette, métalepse. De la figure à la fiction. Paris, Ed. Du seuil. Coll. Poétique, 2004, 132p », Pages 365-367

- Triclot M. (2011). Philosophie des jeux vidéo, Zones.

- Umberto Eco, entre innovation et répétition », Réseaux N°68

- Vox-Poetica, (s.d.). « La métalepse. De la figure à la fiction, Entretien avec Gérard Genette ». Vox-Poetica.com. https://vox-poetica.com/entretiens/intGenette.html

Sources primaires

- Atari (1972). PONG. Atari. Calmos. (2019). « La Cité de la peur et la mort de la comédie française ». Youtube.com https://www.youtube.com/watch?v=PviZj7ogUlU

- Etranges Libellules (2003). Astérix & Obélix XXL. Développé par Etranges Libellules. Atari.

- Etranges Libellules (2005) Astérix & Obélix XXL 2 : Mission Las Vegum. Atari

- Etranges Libellules (2007). Astérix aux Jeux Olympiques. Atari.

- Konami (1992). Astérix. Konami.

- Le Monde (2008). « Astérix aux jeux olympiques, résultat mineur » https://www.lemonde.fr/cinema/article/2008/01/29/asterix-aux-jeux-olympiques-resultat-mineur_1004984_3476.html

- Mana Games (2013). Tennis Elbow 2013. Mana Games.

- OSome (2021). Astérix & Obélix XXL3 : Le Menhir de Cristal. Microïds.

- Wikipédia (2025). « Liste des terres alternatives de Marvel ». Wikipedia.org. https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_Terres_alternatives_Marvel

- Ye Olde Commercials (2006) (2018). « Nintendo Wii Commercial ». Youtube.com. https://www.youtube.com/watch?v=NTsF_v66HhI